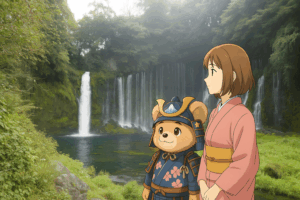

静岡県西部、遠州森町にある大洞院(だいとういん)は、夏の名残と秋の気配が溶け合う頃に訪れたい名刹です。

蝉の声が遠ざかり、鈴虫の音が混ざる静かな境内。木漏れ日が石畳を照らし、風が頬をなでていく――そんな穏やかな時間が流れています。

名所を巡る旅よりも、いまは“静けさを味わう旅”が心に響きます。

50代夫婦にとって、言葉を交わさずとも通じ合える時間は、何よりの贅沢です。大洞院の参道を並んで歩けば、季節の移ろいとともに、これまで歩んできた人生が重なって見えてきます。

茶畑と木立に囲まれた森町は、宿場町の面影と人情が残るやさしい町です。

「森の石松」の物語を今に伝え、職人の手仕事が息づくこの地で過ごす時間は、忙しい日常を忘れさせてくれます。

風の匂い、鐘の音――そのすべてが、“今を丁寧に生きる”ことの大切さを静かに教えてくれる場所です。

そしてこの旅の舞台となるのが、義理と人情に生きた男・森の石松が眠る大洞院です。

静けさの中に息づくその伝説は、時代を超えて私たちの心に響きます。

ここからは、石松の生きざまと大洞院に刻まれた物語を、ゆっくりとたどっていきましょう。

ノブさん

ノブさん風が少し冷たくなったね。季節の変わり目って、なんだか切ないな。

でもね、その切なさがあるからこそ、今がいとおしく感じるのよ。

……そうか。じゃあ、この風も、ちょっとだけありがたく感じようか。

第1章 森の石松 ― 義理と人情に生きた遠州の侠客、その静かな余韻

清水次郎長の子分として生きた“義の男”

森の石松――その名を聞けば、昭和の映画や講談で育った世代には、どこか懐かしさがこみ上げます。

彼は清水次郎長の子分として知られ、義理と人情を貫いた筋の通った男として今も語り継がれています。

石松の人生は決して華やかではありませんでした。

学もなく、世渡りもうまくはない。

それでも、いったん「親分」と呼んだ相手には最後まで尽くし、仲間のためなら命を懸ける。

そんな不器用でまっすぐな生き方が、多くの人の心に残っています。

昭和の講談や映画では、石松の姿が“情の象徴”として描かれてきました。

笑えば無邪気、怒れば真剣。

筋を通すためなら誰にでも立ち向かう――その潔さに、私たちは古き良き誠実さを重ねてしまいます。

50代の今、仕事でも家庭でも人間関係に駆け引きが増える中で、

「損しても正直でいたい」と感じる瞬間があるのではないでしょうか。

石松の生き方は、そんな現代の私たちにも響く“まっすぐに生きる勇気”を思い出させてくれます。

物語の終わり、そして森町に眠る

石松の最期は、まるで時代劇の一幕のように静かで、どこか切ないものでした。

旅の途中、博打のいざこざに巻き込まれて命を落としたと伝えられています。

三十にも満たない若さで散ったその人生は短くとも熱く、今も人々の記憶に刻まれています。

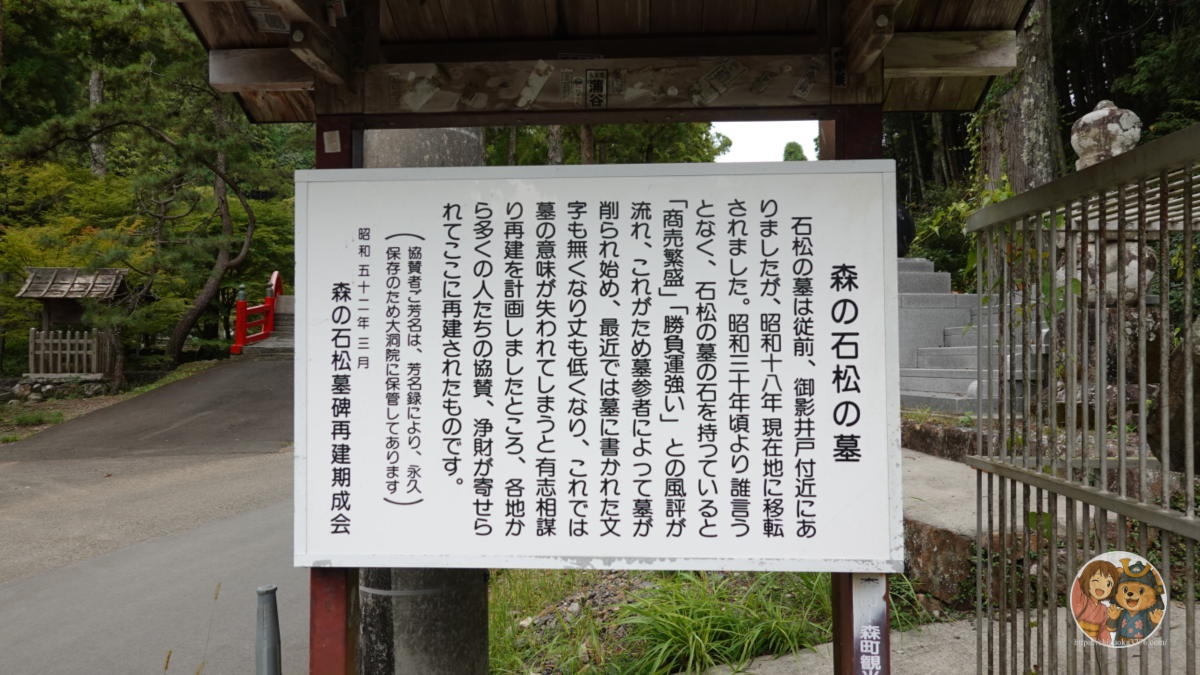

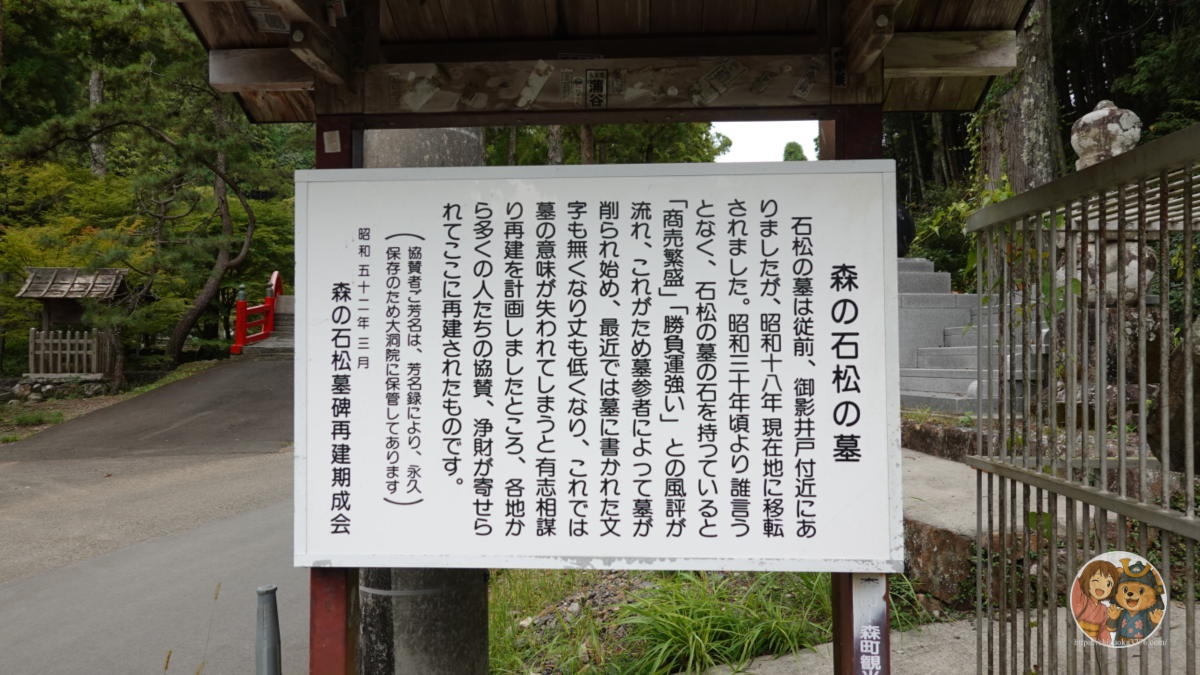

彼の首が葬られたとされるのが、静岡県森町の大洞院(だいとういん)です。

境内の一角にひっそりと建つ「森の石松の墓」には、今も多くの人が手を合わせに訪れます。

苔むした石の前に立つと、

時代を越えてなお“義理と情の心”がこの地に息づいていることを感じられます。

かつては「勝負運」や「商売繁盛」にご利益があると信じられ、

墓石を削って持ち帰る人が絶えなかったといいます。

そのため、現在の墓は三代目。

削られても建て直され、今もそこに立ち続ける――

それはまるで「何度倒れても立ち上がる石松」の人生そのものです。

人は死して名を残すといいますが、石松の場合は少し違います。

彼は語り継がれることで今も生き続けている男なのです。

大洞院の風が頬を撫でるとき、

「おう、よう来てくれたな」――

そんな声が遠州の空に溶け込むように響いてくる気がします。

石松さん、まっすぐすぎて不器用なところ、ノブさんに似てるかも。

え?いやいや、僕はあんなに義理堅くないよ。

でも、損しても人を裏切らないところは似てるわ。

……そう言われると、ちょっと悪い気はしないな。

第2章 静寂の中に息づく歴史 ― 大洞院という名刹を歩く

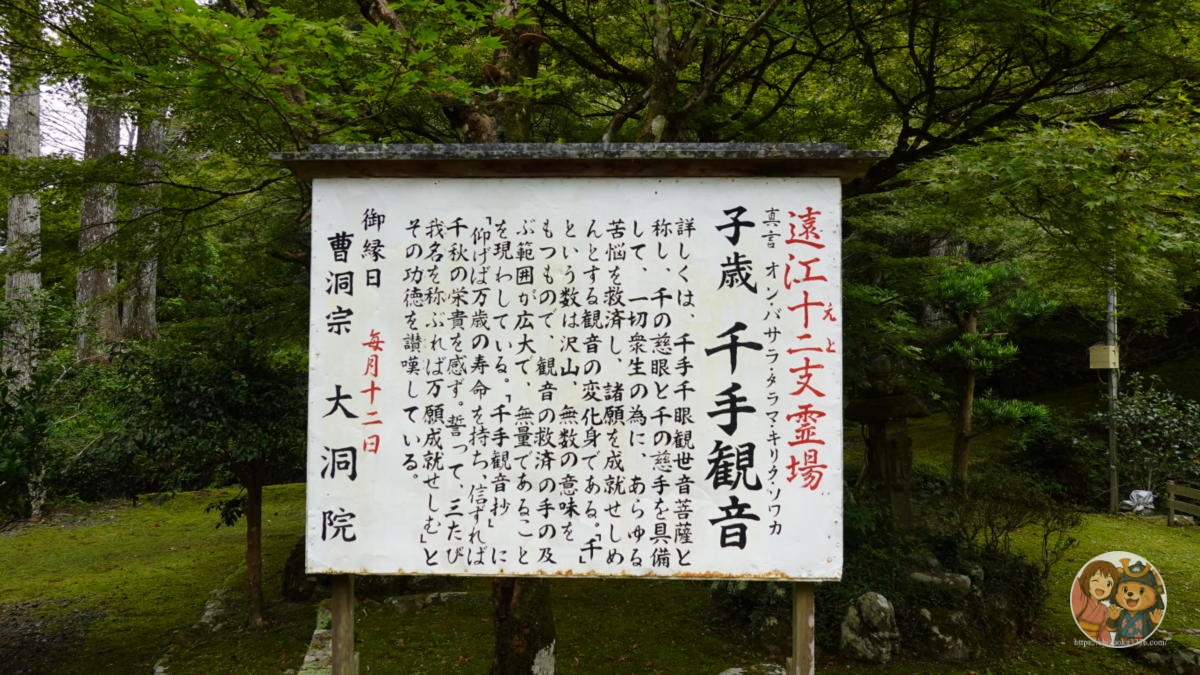

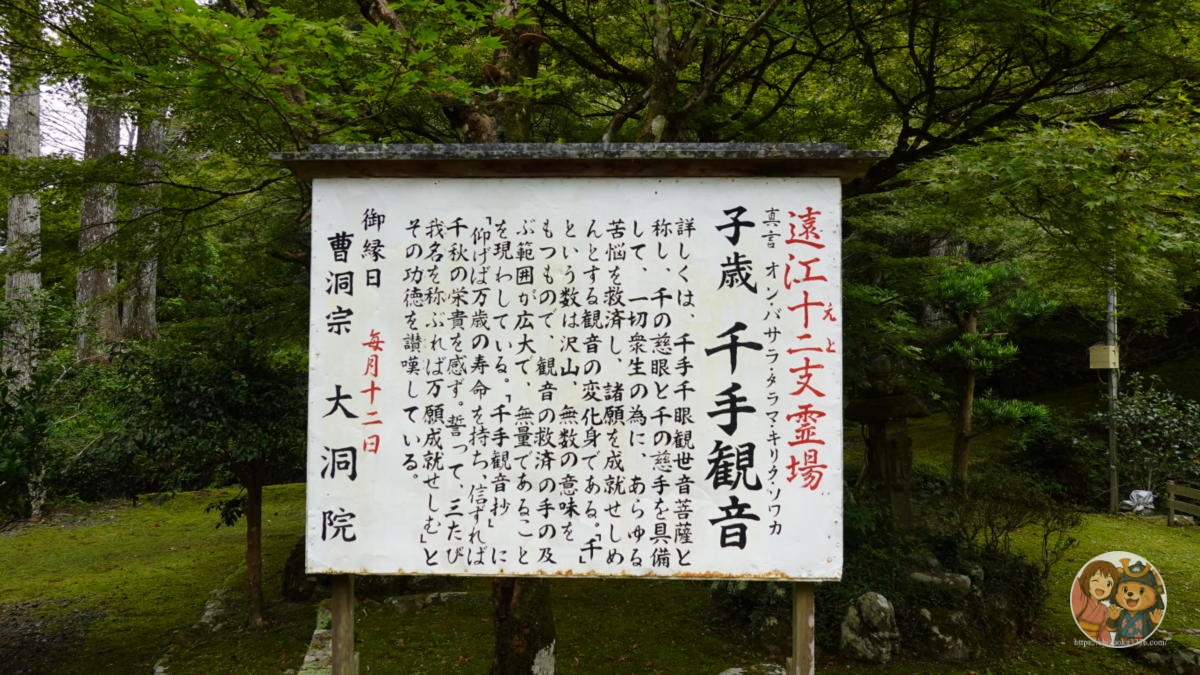

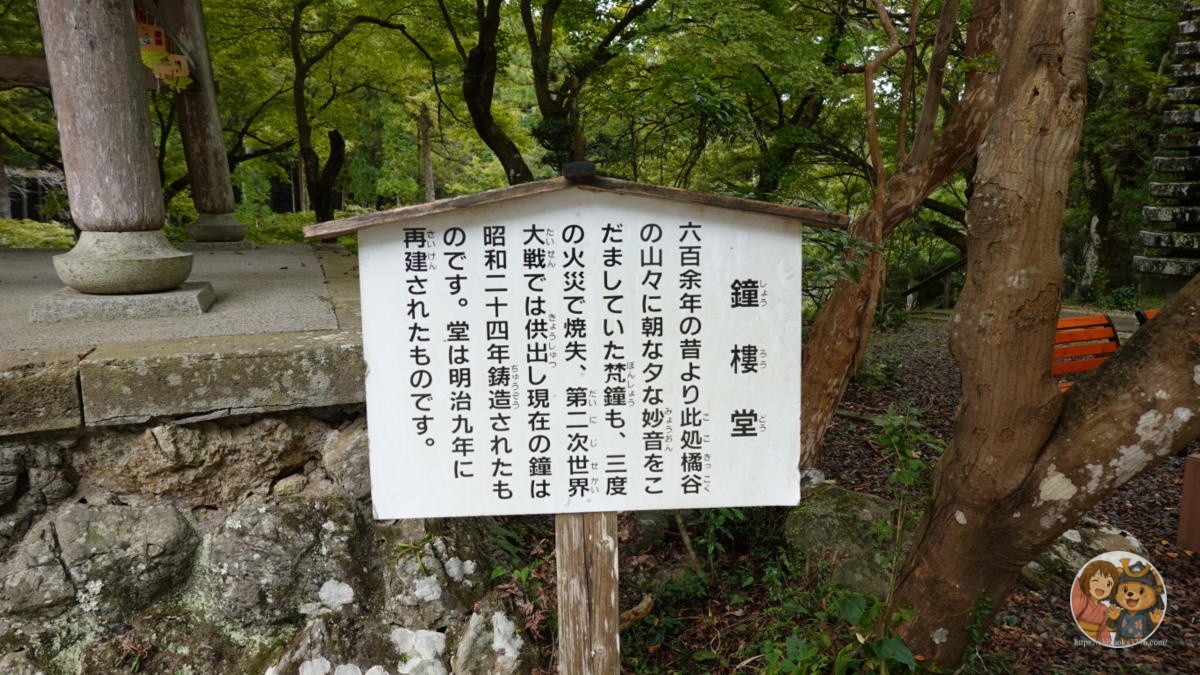

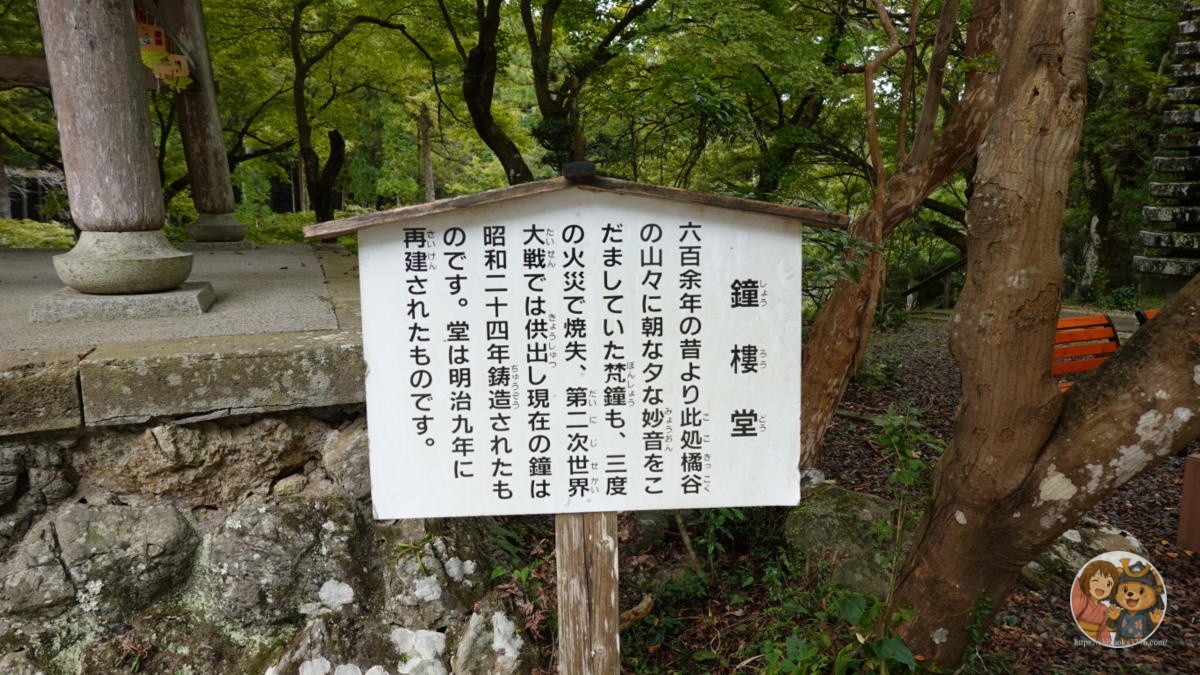

室町から続く祈りの場所 ― 大洞院の由緒

静岡県森町の山あいにひっそりとたたずむ大洞院(だいとういん)は、室町時代に創建された曹洞宗の名刹です。

六百年もの時を重ねた境内は、苔むした石段と深い木立に包まれ、訪れる人を静寂の世界へと誘います。

ここでは、時間さえも穏やかに流れているように感じられます。

大洞院は、遠州地方における禅の中心として長く信仰を集めてきました。

その歴史の中には、戦国の名家・井伊家の足跡も刻まれています。

特に、井伊直親(いいなおちか)ゆかりの位牌が残されており、遠州の時代絵巻を今に伝えています。

静かな堂内で手を合わせると、かつてこの地で生きた人々の祈りが、今も息づいていることに気づきます。

華やかな観光地とは違い、ここでは祈りが日常に溶け込む静けさがあります。

朝の掃き清められた参道、僧侶の読経の声、そして山から聞こえる鳥のさえずり。

それらがひとつに重なり合い、静岡らしい“穏やかな時間”を奏でています。

50代になってこの寺を歩くと、

「歴史を学ぶ」というよりも、過去と静かに向き合う時間を過ごしているように感じます。

長い人生を経て、ようやく見えてくる“静けさの価値”。

それこそが、この寺が私たちに与えてくれる最大の恵みなのかもしれません。

森の石松の墓 ― 削られても守られてきた信仰のかたち

境内の一角にあるのが、義理と人情の侠客として知られる森の石松の墓です。

高さはわずか数十センチながら、その存在感は圧倒的です。

昭和初期に建てられた初代の墓は、人々が「ご利益を授かりたい」と削り取っていったため、今あるのは三代目にあたります。

なぜ人々は、そこまでして石松を慕うのでしょうか。

それは彼が示した“義理と情に生きる姿勢”に、人々が心を重ねるからです。

現代では忘れられがちな、まっすぐで人間らしい生き方。

その象徴が、この小さな墓の前に息づいているのです。

また、この墓には「勝負運」や「商売繁盛」のご利益があるとされ、

今でも遠方から多くの参拝者が訪れます。

観光ではなく、“祈りの場”として受け継がれてきた場所――。

墓前でそっと手を合わせる人々の姿は、時代を超えた“信仰の物語”そのものです。

風が杉木立を揺らすと、空気が一瞬止まるような静けさが訪れます。

そのとき、どこか遠くから鐘の音が響いてくる。

時間がゆっくりとほどけていく感覚の中で、

私たちは人生の重なりと、静けさの美しさを感じ取るのです。

境内に流れる“人生の四季”

大洞院の魅力は、歴史や信仰だけではありません。

季節ごとに変わる境内の風景は、まるで人生の四季を映しているようです。

私が訪れたのは、夏の名残と秋の光が交わる頃でした。

緑の葉に残る陽射しの強さと、木々を渡る涼風。

その微妙なバランスの中に、季節が移ろう瞬間の美しさがあります。

木漏れ日の揺れる石畳を歩くだけで、心が静かに整っていくのを感じます。

鐘楼の前で耳を澄ませば、鈴虫の音と鐘の響きが重なり合い、

まるで時間そのものが呼吸しているように感じられます。

50代になると、こうした風景の中に自分の人生を重ねてしまう瞬間があります。

夏の勢い、秋の静けさ、冬の忍耐、春の芽吹き――。

どの季節にも意味があり、それが今の自分を支えているのです。

大洞院は、そんな“人生の四季を思い出させてくれる場所”です。

派手さはなくとも、静けさの中にある深い豊かさを、夫婦で共有できる。

ここには、日常を取り戻すための“心の余白”が広がっています。

このお寺、空気が柔らかいね。なんだか心が整う感じがするね。

うん、ここは“何も起こらない”のがいいのよ。静けさの中で自分が戻ってくるの。

確かに……仕事のこととか全部、置いてきた気がするな。

第3章:50代からの“静かな旅” ― 夫婦で見つける、言葉のいらない時間

沈黙を共有するという贅沢

50代になると、旅の意味が少しずつ変わってきます。

若い頃のように予定を詰め込み、あれもこれも見たいと焦ることはありません。

むしろ、“何もしない時間をどう過ごすか”が、旅の質を決めるようになります。

大洞院の境内を歩いていると、そのことに自然と気づかされます。

参道を包む風の音、遠くで響く鐘の余韻。

ふたり並んで歩いていても、言葉はほとんどいりません。

それでも、確かに心が通い合っていることがわかります。

長い結婚生活の中で、言葉を尽くしてもうまく伝わらなかったこともあれば、

沈黙の中でようやく理解し合えた瞬間もありました。

この年齢になると、“話さなくても伝わる関係”の心地よさが、少しずつ分かってくるのです。

雑踏を離れ、森町の静けさの中でただ歩く。

季節の音に耳を澄ませ、風の温度を感じる。

そんなひとときこそ、50代の夫婦にとっての贅沢なのかもしれません。

誰かに見せるためでも、SNSに載せるためでもない。

ただ、自分たちのために過ごす時間。

その静けさの中で、ふとした目配せや微笑みが、

“沈黙が絆に変わる”ということを教えてくれます。

人生を重ねるほど、沁みる場所がある

森の石松の墓の前に立つと、胸の奥が静かに熱くなります。

短くもまっすぐに生きた男の姿が、どこかで自分たちの人生と重なって見えるからです。

石松は、不器用で正直で、情に厚い男でした。

その生き方は、今の時代では“損な性格”かもしれません。

それでも、義理と情――人と人との温度を大切にしていました。

それは、私たち50代が忘れかけている“人間らしさ”そのものです。

夫婦の関係もまた、似ています。

若い頃のように燃えるような愛ではなく、

日々の積み重ねの中で生まれる“守る愛”“支える覚悟”。

一緒に過ごした年月の分だけ、静かに深まる想いがあります。

境内の木漏れ日の中で手を合わせると、

こうして並んで旅ができることこそ、何よりの幸せだと気づきます。

旅が終わっても心に残るのは、観光地の写真ではなく――

風の音、光の揺らめき、そして沈黙のぬくもり。

それは、歳を重ねたからこそ感じられる“静かな余韻”であり、

ふたりで歩んできた年月をそっと照らす、やさしい光のようです。

ねえ、昔は旅先でもよくケンカしたよね。

あぁ、予定どおりに動かないとイライラしてたな。

今は予定より“間”のほうが大事になったね。

その“間”が、今は一番心地いいんだよ。

第4章 森町・大洞院へのアクセスと周辺の愉しみ

森町・大洞院への行き方

大洞院は、静岡県西部・遠州森町の山あいに位置しています。

車の場合は、新東名高速道路「森掛川IC」からおよそ10分。

国道362号を経由し、町の緑豊かな風景を抜けると、やがて静かな山寺が見えてきます。

電車の場合は、天竜浜名湖鉄道「森町病院前駅」が最寄りです。

駅からタクシーで約5分、またはのんびり歩いて30分ほど。

参道へ向かう途中には、地元の茶屋や木工店が点在し、森町らしいぬくもりを感じながらの散策もおすすめです。

駐車場は境内手前に整備されていますが、観光シーズンには混み合うため、午前中の早い時間に訪れるのが安心です。

森町の穏やかな空気を感じながら、“歩く速度で旅を味わう”のも、この寺の楽しみ方のひとつです。

交通情報は記事執筆時時点での情報です。出かける前に確認をお願いします。

周辺で味わう、森町のやさしさ

森町を訪れたら、ぜひ立ち寄りたいのがアクティー森(ACTY森)です。

大洞院から車で約15分、森町の自然と文化を体験できる複合施設で、地元の人々にも人気のスポットです。

施設内には、地元の食材を使ったレストランや甘味処があり、

「森の茶そば」や「遠州の抹茶プリン」など、ここでしか味わえないメニューが並びます。

また、陶芸や木工の体験工房では、旅の思い出に手作りの器やコースターを作ることもできます。

自然の中で“静かに集中する時間”は、大人の癒しにぴったりです。

さらに敷地内には、森の香りに包まれる露天風呂「かわせみの湯」も併設されています。

日帰り入浴ができるので、大洞院の参拝後に立ち寄れば、旅の疲れをそっと洗い流せます。

湯上がりに地元のアイスや冷茶を楽しみながら、夫婦で一息つく――

そんなひとときが、静岡らしい“ゆるやかな時間”を完成させてくれます。

静けさの余韻を抱えて帰る

大洞院と森町の旅は、派手な観光ではなく、心を整える時間そのものです。

古刹の静寂と、人情あふれる町のぬくもり。

そして、アクティー森で味わう地元の味と体験。

それらがひとつに重なって、旅の終わりにやさしい余韻を残します。

帰りの車窓から見える茶畑の緑が、どこか柔らかく感じるのは、

きっと心の中に“静けさ”が根づいたからでしょう。

日常に戻っても、その穏やかな感覚がふと蘇る――

そんな旅ができるのが、静岡・森町の大洞院なのです。

アクティー森の陶芸、楽しかったな。形はいびつだったけど。

味があるって言ってよ。ちゃんと飾るんだからね。

あの湯のみでお茶を飲んだら、今日の旅を思い出すかも?

それが旅の醍醐味よ。帰ってからも“静岡の時間”が続くの。

まとめ ― 義理と人情の先にある、“今を生きる静かな幸福”

森の石松が教えてくれた「生き方の芯」

森の石松が生きた時代から、すでに百年以上が過ぎました。

それでも、彼の物語が今も語り継がれているのは、

人が本能的に求める“誠実さ”や“情の深さ”を忘れられないからではないでしょうか。

石松は、不器用でまっすぐな男でした。

損をしても筋を通し、仲間のために動く。

そんな生き方は、現代では少し時代遅れに見えるかもしれません。

けれども、彼の姿には「自分を偽らずに生きる強さ」があります。

この旅で大洞院を訪れ、石松の墓前に立つと、

その強さが静かに心に沁みてきます。

人に優しく、義理を重んじる――。

それは、派手ではなくても、人生を豊かにする“芯のある生き方”なのです。

大洞院で見つけた「言葉より深い絆」

境内の風が頬を撫でるとき、ふと気づきます。

言葉を交わさずとも、そばにいるだけで心が落ち着く人がいるという幸せ。

それが、夫婦という関係の本質なのかもしれません。

大洞院で過ごす時間は、まるで心を整える儀式のようでした。

手を合わせ、目を閉じ、静けさの中で思い出がよみがえる。

それは「ありがとう」や「ごめんね」を言葉にせずとも伝えられる時間です。

人生の秋を迎える50代。

体力も気力も、若い頃のようにはいきません。

それでも、並んで歩ける相手がいること、

沈黙の中でも寄り添える時間があること――。

それだけで、もう十分に幸せなのだと思います。

静岡・森町の大洞院は、そんな「言葉よりも深い絆」を思い出させてくれる場所です。

派手さも流行もいらない。

ただ、静かに寄り添いながら、いまを生きる。

それこそが、50代夫婦にとっての“静かな幸福”なのかもしれません。

言葉がなくても、ちゃんと伝わるものなんだね。

うん。静けさの中にある“ありがとう”って、言葉よりも温かいよね。

……また来よう。今度は春の風のときに。

ええ、きっと桜も私たちを迎えてくれるわ。

最後に ― 静けさの中にある“今”を生きる幸せ

最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

森町・大洞院の旅は、派手な観光ではなく、心を整える小さな旅でした。

蝉の声が消え、秋の風が頬を撫でる――その静けさの中で、

私たちは「過去」や「未来」ではなく、いまこの瞬間を生きていることに気づかされます。

長く連れ添った夫婦だからこそ、言葉よりも大切なものがあります。

それは、沈黙の中に宿るやさしさや、並んで歩く時間の重み。

森町の空の下で過ごした数時間が、

きっとこれからの毎日に、穏やかな光を灯してくれるでしょう。

今日の記事、読んでくれた人にも静けさが伝わるといいな。

きっと伝わるわ。だって、静岡の風は優しいもの。

うん、また二人で歩こう。風の音を聞きながらね。